界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

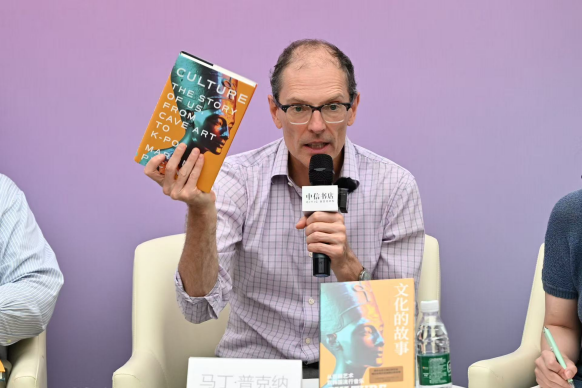

哈佛大学教授、英语与比较文学学者马丁·普克纳(Martin Puchner)非常喜欢《西游记》的底本——玄奘取经的故事:一个孤身上路的僧人,翻越沙漠与高山,将印度的佛经带入中国,为整个东亚的文明史带来了新的动力。普克纳将玄奘视为自己的个人英雄,认为他的故事可以为身处逆全球化浪潮中的我们指点迷津。

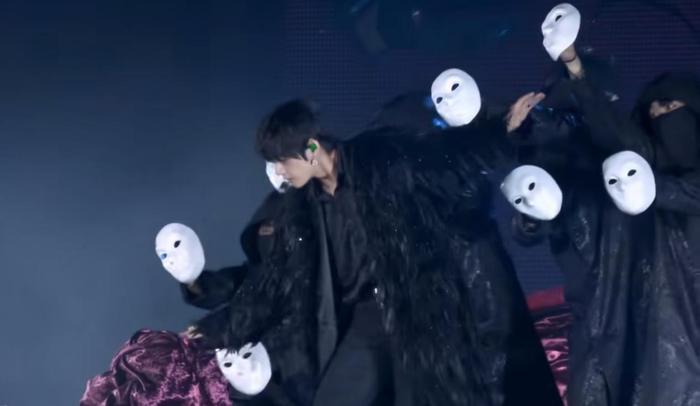

类似的故事贯穿于《文化的故事》一书之中。从史前洞穴壁画到K-pop产业,从古代丝路的手稿传递到当代数字技术的文化存储,普克纳重绘了一部跨越万年的文明传播史,以呈现文化在交流、借用甚至“挪用”中的生长与延续。

译林出版社 2025-4

上海书展期间,界面文化记者与普克纳进行了一次关于文化交流与人文学科未来的对谈。普克纳强调,文化从不孤立存在,所谓的“纯粹”只是幻象。尽管文化交流的过程不可避免地会遭遇错误与破坏,但也只有在一次次风险与机遇并存的接触中,文化才能焕发更为充沛的生命力。

文化交流的历史,就是文化挪用的历史

界面文化:在书中,你从史前洞穴壁画梳理到当下K-pop音乐产业,呈现了人类文明的跨文化交流史。你写作本书的起点是什么?

马丁・普克纳:起点是对于当下逆全球化浪潮的忧虑。现代人是在全球化背景下成长起来的,而我在书中想要说明,全球化并不单单是一场现代事件,它始终存在于文化的历史中。任何伟大的文化都吸收了丰富的外来文化。哪怕是史前洞穴艺术,也是由不同地域、不同时间的艺术家进入洞穴绘制,才有了我们今天看到的样貌。

界面文化:在你的日常经历中,观察到了哪些与文化相关的逆全球化现象?

马丁・普克纳:很直观的一点是,我过去常来中国,但是这次来到上海,明显感觉街头的外国面孔少了很多。在哈佛的校园里也是这样,少数族裔的面孔在减少。逆全球化在文化议题上也确实表现得非常显著,“文化挪用”(cultural appropriation)越来越频繁地遭致攻击。

“文化挪用”植根于“文化可以被拥有”的观念,即宣称某个群体的文化财产不容外人侵犯。在一些具体背景下,这样的观念有其益处,比如不少博物馆在这种观念下被迫将来源可疑的藏品归还给其主人。但当这种担忧被扩展为一种普遍的文化理论时,就会变得危险。

我的一位白人学生对日本戏剧很感兴趣,但她走进我的办公室时却问我:“我不是日本人,我需要得到谁的许可才能学习日本戏剧?”学生们害怕冒犯,反而放弃了跨文化学习,这就是对文化挪用的恐惧带来了适得其反的后果。在美国,这种现象尤为严重,可能与美国作为移民社会、对身份政治更为敏感有关。

界面文化:我们应该如何区分不恰切的“文化挪用”和健康的“文化借用”?

马丁・普克纳:我认为这种区分是不可能做到的。对“文化挪用”的强调本质上接近一种财产主权思维,但文化实际的运作的方式遵从的是另一种叙事——文化从古至今都是在互相接触与融合的过程中发展的。可以说“文化挪用”是左翼理论发明的、与文化融合背道而驰的概念。事实上所有的文化交流和融合都不可能消除文化挪用的色彩,我们也很难去衡量这个过程中“好”与“坏”的占比。所以我的立场始终是允许文化挪用发生。

界面文化:听起来“文化挪用”是在今天的文化战争语境中被妖魔化的。当下人们对“文化挪用”的高度敏感是否与你书中的概念“文化纯粹主义”(cultural purism)密切相关?

马丁・普克纳:文化纯粹主义是一种错误观念,它假设可以梳理出某种单一、纯粹的文化传统,比如“中国文化”、“美国文化”、“德国文化”或“西班牙文化”。但所有这些文化都受到他者影响,而文化纯粹主义不承认这个事实。文化始终是混杂的,而且这种混杂是一种充满活力与欢愉的混乱(happy messy)。固守文化纯粹主义,会切断文化与外部影响的联系,使其日渐单调、萎缩。

界面文化:社交媒体是否在“文化纯粹主义”的现代版本生成中起到推波助澜的作用?

马丁・普克纳:是的。社交媒体一方面是文化流通的引擎,另一方面也加剧了观点极化。因为在社交媒体,人们会被各种文化形式淹没,容易感到过载。为了应对这种轰炸,人们会建立一套过滤机制,而这种机制常常受到现实政治话语的塑造。例如在美国,民族主义、部落主义、身份政治都是现成的过滤器。社交媒体与这些话语结合在一起,进一步放大了“文化纯粹主义”的影响。

不要恐惧对本土性的表演和推销

界面文化:在书中,K-pop是突破文化纯粹主义、以文化融合的途径成功实现文化传播的典型案例。但今天一部分K-pop歌曲也引发了“模式复制”“曲风同质化”等批评。好莱坞电影也有相似的趋势,例如《花木兰》虽然吸收了很多中国元素,但它的叙事模式与视听效果都是高度模版化的。你认为在资本主义全球市场的驱动下,跨国娱乐工业是否不可避免地走向文化产品的同质化生产?

马丁・普克纳:在 2000 年代全球化的高峰期,这确实是很多人的担忧。机场书店就是最常见的比喻——无论在哪里,书店里都陈列着同样的畅销书。人们担心整个文化景观会不会越来越像机场书店。但根据我的经验,这种情况并没有完全发生。

有些大众媒体形式的确高度标准化,但与此同时,本土电影、音乐等仍展现出蓬勃的生命力。在手工业时期,产品才是最为标准化的。资本主义已经经历了同质化阶段,如今它非常擅长迎合市场,创造出许多独特的产品。最近几个月我在柬埔寨、泰国、韩国和中国旅行,发现这些地方的本土文化依旧兴盛。换句话说,虽然标准化产品无处不在,但只要深入当地,你仍能发现丰富多元的文化形式。

界面文化:这些“本土化”的文化产品,在迎合全球市场时,往往以地方特征为卖点。这是否会让文化变成一种“异域表演”,把自身文化当作奇观来展示?

马丁・普克纳:这是左翼理论界关注已久的话题,但我认为自我奇观化并不是问题。人们想以某种方式推销他们的文化,我不觉得这有什么不好。它可能以一种简化的形式呈现文化,但也许会激起他人的兴趣。

比如碧昂斯(Beyoncé)在演唱会上使用印度海娜纹身,有人批评她对印度文化一无所知,只是表演性地使用了符号。但我认为这种伤害更多停留在理论层面。现实中有些人看到这种纹身,可能会因此对其来源文化产生兴趣,主动去了解更多。所以我还是坚持:关于文化挪用或你所说的自我奇观化的相关争论,很难划出绝对的“好”或“坏”。最重要的是,让文化交流继续发生。

在不平等的权力结构中,重要的是保持好奇心

界面文化:在逆全球化的时代谈论文化交流议题,人们一则潜在的焦虑是文化传播可能隐含着权力的不平等和意识形态的输送。但你的书中存在一种文化开放、平等交流的美好愿景。你觉得这样的愿景是否过于理想化?

马丁・普克纳:我认为我并没有设想一种“平等”的愿景,权力的差异一定总是存在。当下我们理解权力的模式过于简单,总以为世界分裂为“强大”的集团和“无力”的集团。但事实上,当涉及到文化时,权力的分布更为分散、复杂。

古罗马在军事上摧毁了希腊,但希腊艺术家、教师和作家却带给了罗马源远流长的影响。当涉及到文化力量时,有时政治上的弱者却可以拥有更多的文化声望。本书的目标之一正是意欲表明:只要有人类群体,就一定存在权力差异,但文化总能够在这些不平等的条件下存在和繁荣,而且这些不平等的条件本身也在不断变化。

界面文化:今天的数字技术为文化权力的分布带来了怎样的新变化?它是强化了权力的差异,还是弱化了权力的不平等?

马丁・普克纳:我还是想要建议我们放弃使用“强化”、“弱化”这样的词,因为这仍停留在一种非此即彼的思维模式当中。数字技术确实重新分配了文化资源,但并没有消除权力结构。政府和大型公司依然深度参与这些技术的运作,使某些文化难以进入公众视野。

另一方面,技术也大幅提高了文化的可得性。比如在美国,人们普遍认为只有富人会选择学习人文学科,但免费网络课程的出现让那些无法承担学费的人也能接触到人文知识。

界面文化:在本书后记中,你也写到人文学科正在衰落,人文主义正在失去它的受众。是什么导致了这样的现象?今天的人文社科面临的主要问题是什么?

马丁・普克纳:我认为主要原因是学院内传授的人文社科知识和学院外公众需要的人文社科知识高度脱节。二战后,人文学科的制度建设大量借鉴了理工科模式,例如同行评审、期刊发表等,这让人文社科走向了高度专业化(hyper specialization)。至于这种高度专业化的学科建制为什么阻碍了人文社科的活力,我也很难进一步回答,不过能看到的是这个事实确实发生了。

界面文化:你认为这样的“脱节”可能如何被弥合?

马丁・普克纳:从我个人的层面来分享,一方面,我也努力参与到开设免费在线课程的尝试之中;另一方面,我尝试写更具故事性、减少学术术语的书籍,以此激发公众兴趣。

当年我攻读博士学位时,没有人教过我如何面向公众写作,我是通过长期自我训练来摸索的。学术写作的媒介往往是抽象概念,例如“市场”、“权力”等等,但公众对这些并不感兴趣。他们关心的不是这些模糊的大词,而是在具体的人身上发生的具体故事,例如谁是将印度手稿带到中国的人,他经历了怎样的困难?所以我选择了“玄奘”这样特定的“人”为线索,呈现他们在自己所处的文化语境中,如何克服阻碍、做出选择。

界面文化:在本书中,你将这些参与文化交流的具体的“人”称作“文化中介者”(Cultural Mediator)。你认为在今天,一个理想的“文化中介者”应该具备的特质是什么?

马丁・普克纳:这是很好的问题。文化中介者是连接不同文化的人。例如玄奘,他不仅携带了印度的手稿,还翻译它们,使其能够被另一种文化理解。文化中介者也可能是那个把印度雕像从庞贝带到罗马的商人,甚至可能是征服者。他们并不总是“好人”,有时也会引发冲突和战争。

因此思考一个“理想的”文化中介者应该具备的品质是必要的。我认为他们首先应当拥有“好奇心”,其次是要具有“开放性”和“实验精神”。因为当你遇到陌生文化时,往往无法立即理解,它需要你付出艰苦的努力去诠释,也需要你深入思考如何借用这种新的文化反哺自身的文化。

京ICP备2025104030号-26

京ICP备2025104030号-26

还没有评论,来说两句吧...